会社はすっかり選ばれる立場?

労働市場のニュースをひらくと「人材不足と人材の流動化」「テレワークの普及とモチベーション維持」「エンゲージメントと生産性の関係」などといった言葉が画面を賑わせます。気合と根性、競争至上主義、会社の立場が強くてヒトを選んでいた時代はどこへやら。数十年で働くに関する価値観は大きく転換。きっと、今のスタンダードも数十年後には過去のものになるのでしょう。

管理職や経営者たちは、ビジネスにおける外的環境の変化にも対応しつつ、人材が不足しないようにコーポレートブランディングに力を入れ、採用を強化したり、そこに広告宣伝費を投下したり。またコストをかけて採用し、手塩にかけた人材が流出しないように、社内に惹きつけ続けるためのインナーブランディングにも頭と手を抜くことはできず、社員の属性やフェーズに合わせたエンゲージメント向上にも勤しまねばなりません。確かに、なんだか、これはちょっと大変そう。マネジメントになりたがらない人が増えているなんてデータを目にしますが、気持ちはわからないでもありません(笑)

働く人と会社の関係性をブランディングしてみる!

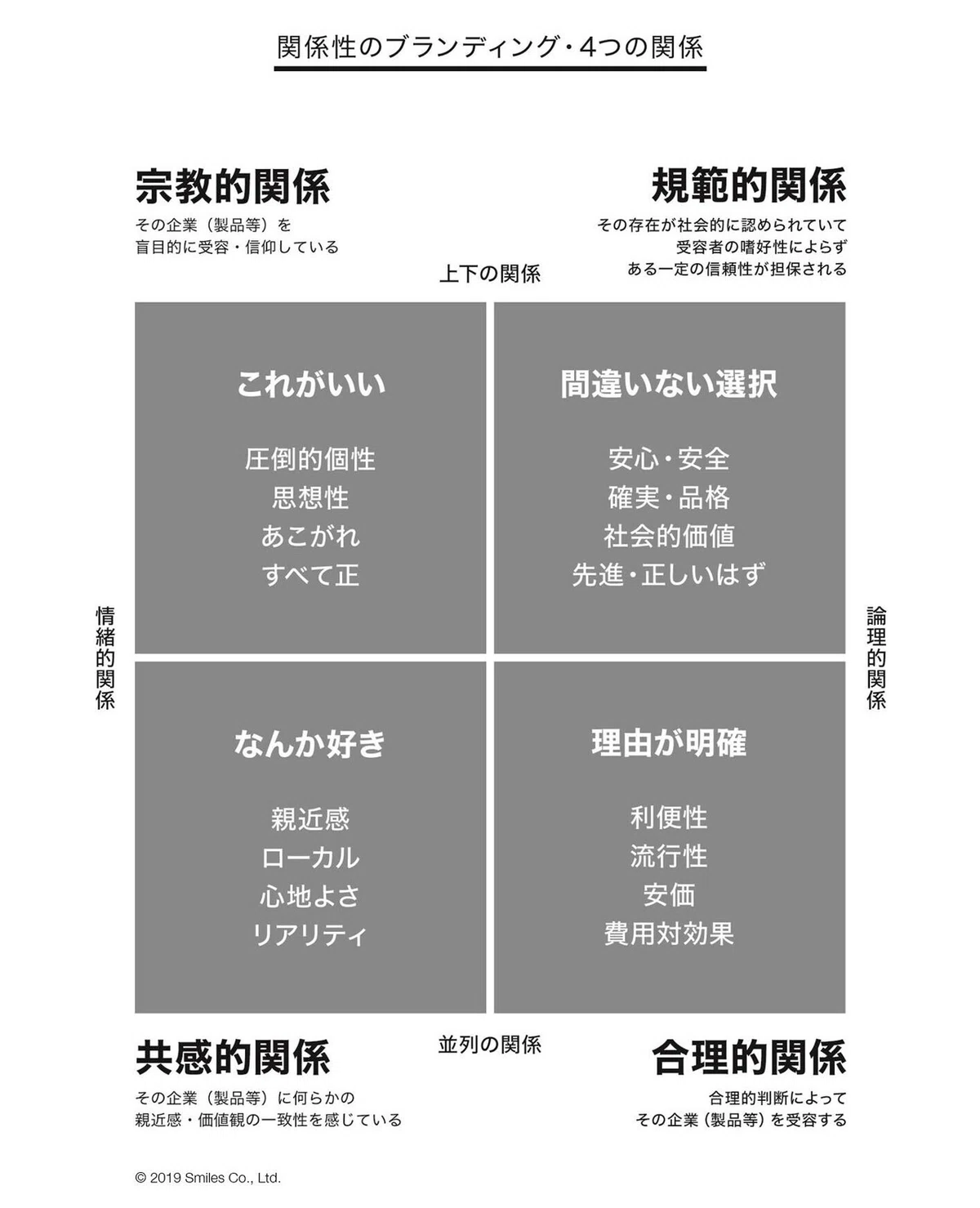

どの会社も「働く人たちに選ばれたい!」と思っているはず。ですが、会社によって選ばれる理由や選ばれる観点はさまざま。普段スマイルズが顧客とブランドがどのような関係性で繋がっているかを分析するためのフレームワーク「関係性のブランディング」で、会社と働く人の関係(=ヒトがどのように会社を選んでいるのか、会社がどのように選ばれているのか)を考察してみたいと思います。

※「関係性のブランディング」について詳しく知りたい方は、コチラをどうぞ!

規範的関係

その存在が社会的に認められていて信頼性が担保されているような会社、それを理由に会社を選択するタイプなので、上場企業や大企業、学校や行政機関などが代表例になります。全国的に店舗を展開するチェーンや誰もが利用する商品を販売している企業、インフラなど公共性が高い事業を手掛ける組織もここに該当するかもしれません。「ここに就職したよ」と親に伝えたら、安心させられるようなイメージです。

合理的関係

理由が明確な合理的な判断によってその企業を選ぶタイプです。例えば、自宅から家が近く通勤時間がかからない。フルリモート可で、どこにいても働ける。週休3日かつ長期休暇が充実。はたまた給料がめちゃくちゃ高い、など。他にも今話題のあの会社(=流行っている)というのもこの象限になります。

共感的関係

これは情緒・感覚軸で選んでいるタイプなので、自分と会社の価値観が一致していることが企業選択の上で重要になります。知名度や条件面よりも、組織の風土や働く人の雰囲気との相性、トップの考え方との親和性が高いかどうかが大切。友人から「上手く説明できないけど、この会社はあなたっぽいよ」と評されるのが共感的です。

宗教的関係

このタイプは、その会社をある種盲目的・絶対的に信じて選んでいます。そこで働くことが長年の夢だったり、その組織に所属することが自分のアイデンティティそのものだったり、他に代わりが利く選択肢が無いような関係性です。クリエイティブ業界の〇〇先生事務所などカリスマがトップにいるような会社や某アトラクション施設のキャストなんかをイメージしてもらえたら。

※正確には個々人によってつくられる関係性は異ります。

上記の分類はあくまで一般論的な考察だと捉えてください。

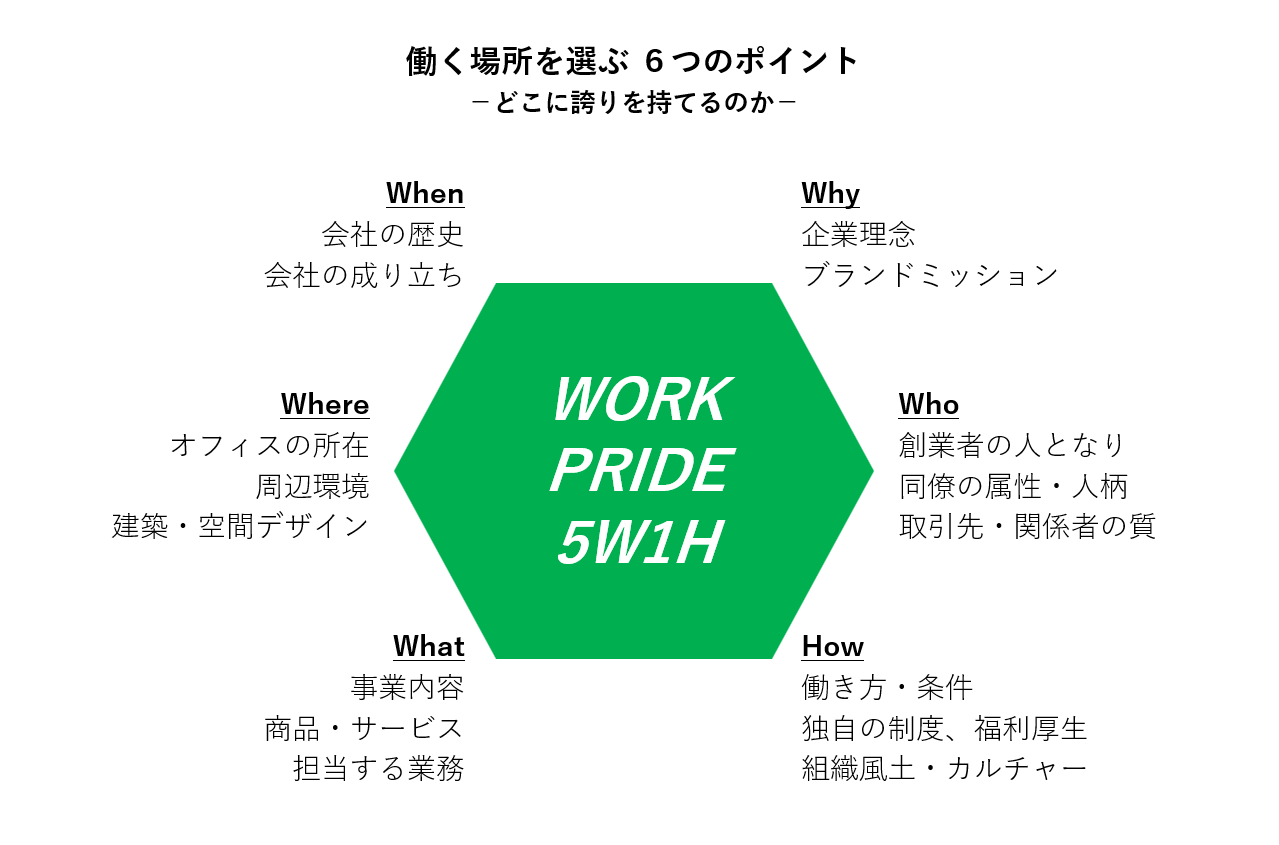

WORK PRIDE 5W1H

では、会社と何かしらの関係を結ぶ・結んでもらおうとした場合にどんなポイントがあるか?それを考えてみたのが、上の図です。情報整理の定番5W1Hで、働く人はどこで会社を選ぶのか・どこにここで働いている誇りを持つのかを分類してみました。

近年重要視されているMVV(ミッション、ビジョン、バリュー=Why)も、あくまで構成要素のうちの1つに過ぎません。どの街にオフィスがあるのか、ワークスペースがどんな空間か(=Where)を大事にする人も少なくないせいか、家賃が高くとも優良な立地に事務所を構えたり、オフィス空間のリニューアルに投資をする企業は依然として存在しているのではないでしょうか。

歴史がある会社に安心感を得る人もいるでしょうし、設立間もないベンチャーに心惹かれる人もいるでしょう。企業のフェーズやタイミングが肝心(=When)。生活者として好きだったブランドや利用して印象が良かったなど、業務内容や提供する商品・サービス(=What)が誇れるものかという観点は多くの人が大切にするところだと思います。

また、会社に勤めればそれなりの時間を同僚や取引先(=Who)と過ごすことになるため、一緒に働く人が尊敬できたり、共感できることを重視する人もいます。ワークスタイルや会社の制度、条件面(=How)も勿論無視できませんね。

どこで会社を選ぶのか・どこが胸を張れるのか

久しぶりに学生時代の友人と集まった時などに「そういえば、〇〇さんってどんな仕事やっているんだっけ?」と問われ、5W1Hのどこを語るのかで、自分がどこに誇りを持っているか、自分がその会社を選んだ理由が浮かび上がってくる気がしています。「〇〇〇タワーで働いているよ」や「社長が変わった人でさ~」と答えるのか、「うちの会社はこんな世の中を目指しているんだ」と共感したビジョンの紹介か、面白い制度や特徴的な商品の話をするのかなど、働く人と会社が関係を結ぶポイントから自社の特徴やユニークネスを分析することもできそうです。

個人としてはどこか1つでもいいので、すぐに「今はこんなところで、こんなことしてるんだ」と返事をしたいものですし、会社としては複数のポイントで働く人を惹きつけられるように工夫を凝らすことで、採用力やエンゲージメントの向上に繋がっていくと望ましいですね。

スマイルズはどうなのか?

このコラムを書きながら、近くにいた数名のメンバーに「あなたがスマイルズを選んだ決め手は何ですか?」と尋ねてみました。すると、作るもの(グラフィック、プロダクト、デジタル、空間など)やプロジェクトに決まりが無く何でもできそうなこと=「シゴトの幅の広さ(What)」と所属するメンバーの職能、キャリア、バックグラウンドが多様で色々な刺激がありそうなこと=「ヒトの幅の広さ(Who)」に、ほぼ二分されました。

もしかすると、私たちの組織はこの2点に特徴があるのかもしれません。裏を返せば、ここの魅力が減衰してしまうと、会社組織として選ばれるチカラが損なわれていく。スマイルズは売上や利益にそこまでコンシャスではありませんが、みんなが上げてくれたヒトとシゴトの幅広さには高い意識とこだわりを持ち続ける必要がありそうです。人間関係も、働く人と会社の関係も「これで大丈夫だ!」とキモチを緩めたところから、良かった空気がするすると抜けていってしまうので、自分たちの強みや特徴を把握しつつも、甘んじず胡坐をかかず、常に磨き続ける努力が必要ですね。

PROFILE

吉田 剛成(よしだ たけなり)

株式会社スマイルズ 取締役/CHRO

2008年スマイルズ入社。Soup Stock Tokyoでの店長業務、人事部採用担当を経て、2013年から2015年にかけては、スマイルズの交換留職で経済産業省クリエイティブ産業課へ出向。中小企業の海外展開事業や海外向け情報発信の立ち上げに参画。現在は外部案件のコンサルティング、企画・プロデュース、ワークショップなどを担当。取締役として組織づくりや事業企画にも関わる。時折ダジャレや韻をベースとしたコピーライティングも手掛ける。大きな声では言えないが姑息さを兼ね備えたプロジェクトマネジメント術にも定評がある。週末は息子のサッカークラブサポーターが趣味。