みんなホシイ、組織のらしさ

組織のらしさとは、組織文化、風土、アイデンティティなど、組織が持つ独自の特徴や個性を指します。チームの価値観、行動パターン、メンバーの共通認識など、目に見えるものから見えにくいものまで。経営において、ビジネスモデルや事業戦略、経営管理システムは重要な要素ですが、この組織のらしさも組織の目標達成やメンバーのモチベーション、パフォーマンスに影響を与えるため、組織づくりにおいて欠かせない要素と言われています。

そのため時間をかけて自社のらしさを議論し、言語化し、シンボル化する。らしさの社内浸透や社外への発信に力をいれる企業は増えています。近年スマイルズも、クライアントさんの経営陣とディスカッションや全社員を巻き込んでのワークショップなどで、組織のらしさ開発を伴走させていただくことが多くなってきました。

正直申しますと、イヤなことナイことが沢山あります

普段はクライアントさんのらしさを探索してばかりなので、たまには矛先を自分たちに向けてみます。はて、スマイルズらしさとは、何でしょうか…。ぱっと、自分たちの説明を試みると、ポジティブな特徴よりも面倒なクセのようなキーワードが浮かびます(苦笑)。気難しいのか、ひねくれ者なのか、偏屈なのか、天邪鬼なのか。普通を避け、同じを逃れ、大通りから路地に入りたがる気質があり、人によっては面倒くさく、扱いずらく、うかつに近寄りがたい存在と思われているんじゃないか…と。

やりたいことや在りたい姿を妄想して思い浮かべることも多いですが、ひょっとすると「こういうのはイヤだな」「こんな風にはなりたくナイ」といった、イヤ&ナイ(Not to be)の方がモリモリと頭と心に湧きあがってきちゃう性分なのかもしれません。

コンサル・プロデュース事業を立ち上げた際の「9つのナイ」

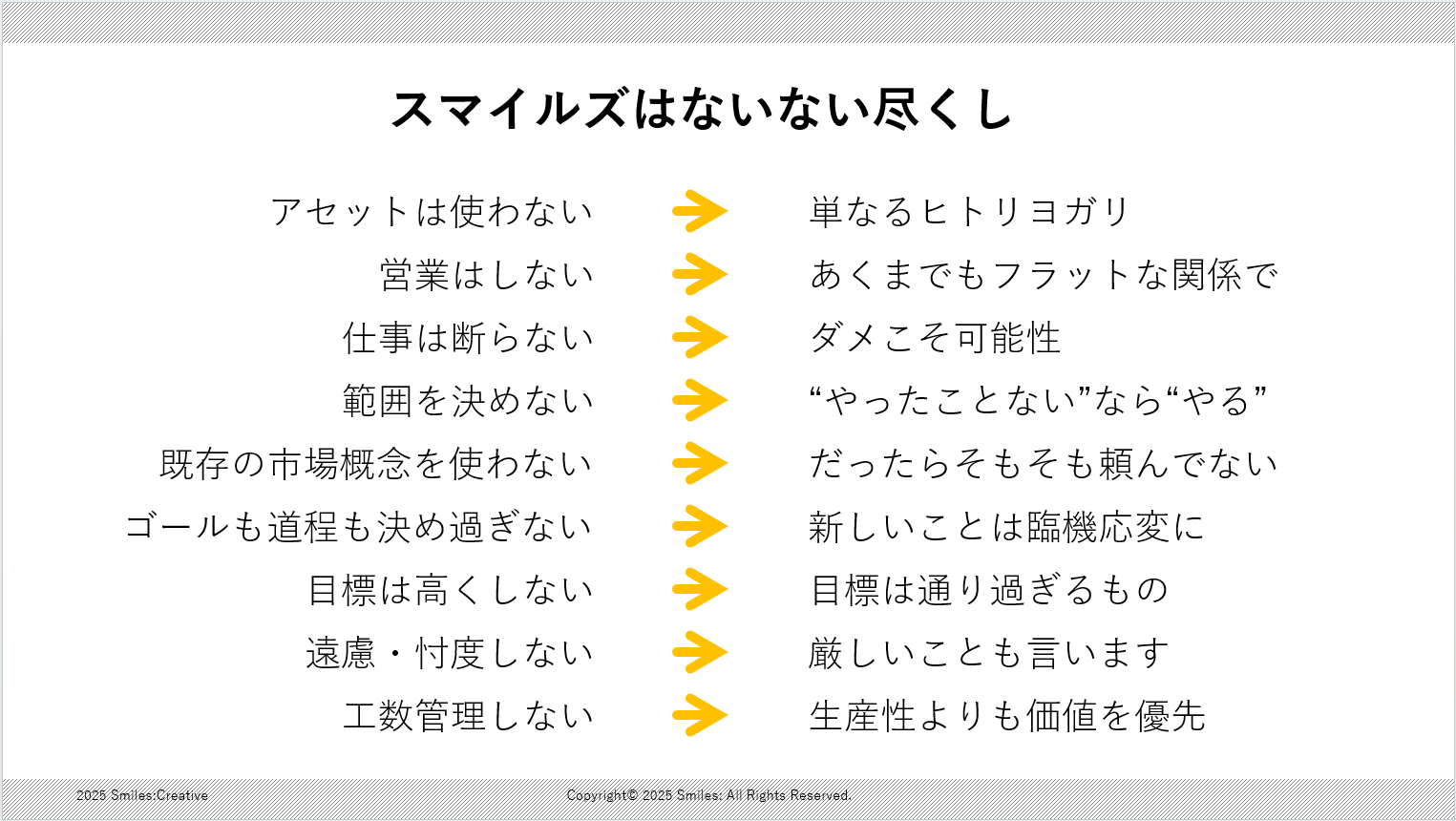

2015年、それまで自社事業(Soup Stock TokyoやPASS THE BATON、giraffe、100本のスプーンなど)の企画やデザインしかやってこなかったクリエイティブチームが、はじめて外部企業や行政からの仕事を請けるわけですが、自社ブランドの店舗や商品を前提とした企画やこれまで培った顧客を活用したマーケティングなど、クライアントワークにおいて自社ブランドのアセット(資源)を使わないことを意識していました。

相手方の立場になれば「Soup Stock Tokyoのような空間デザインを…」「PASS THE BATONとコラボレーションで…」など自社ブランドを活かした依頼は至極当然であり、むしろそれ以外ないだろうと思います。しかし、それをやってしまうと、自社ブランドと親和性のある案件やブランドの枠組みの中でしか仕事が出来なくなってしまうという建前と、せっかく自分たちで新しいことを始めようとしているのに、元々あるブランドにお伺いを立てたくナイ!という気持ちと、その恩恵で仕事が出来ているでしょ…と認知されるのがイヤ!だったという本音がありました。

イヤ&ナイにこそ宿る意志

自社ブランドを使えば、もっと容易に案件化できた話は沢山あったはず。が、この頑ななヒトリヨガリがあったおかげで、自分たちのアセットに捉われない企画提案ができる幅と自由度のあるコンサル・プロデュース事業が展開できました。

他にも、こちらから営業や忖度をしないことで、クライアントと上下ではなくフラットな関係性を築きやすかったり、仕事を選ばないことで、自分たちの仕事の手段やクリエイションを固定化させないようにしたり、メンバーの工数管理を諦めた?ことで、マネジメント上の余計なストレスを減らし、価値づくりの可能性に専念しやすくしています。

自分たちが「やりたくナイ」「こう思われるのはイヤ」という、Not to be なポリシーに則って、やることを選んでいった結果、スマイルズらしい展開がつくれた気がしますし、イヤにこそ意志は宿り、らしさはNot to be にあらわれるのかなと振り返っています。

実はあぶない?らしさの呪縛

自分たちの会社のらしさ、ブランドのらしさは何なのか。冒頭で書いたように、らしさはあった方がいいように思われ、らしさを煮詰めたパーパスやミッション、バリューなど、その言語化や浸透に懸命な組織は少なくありません。

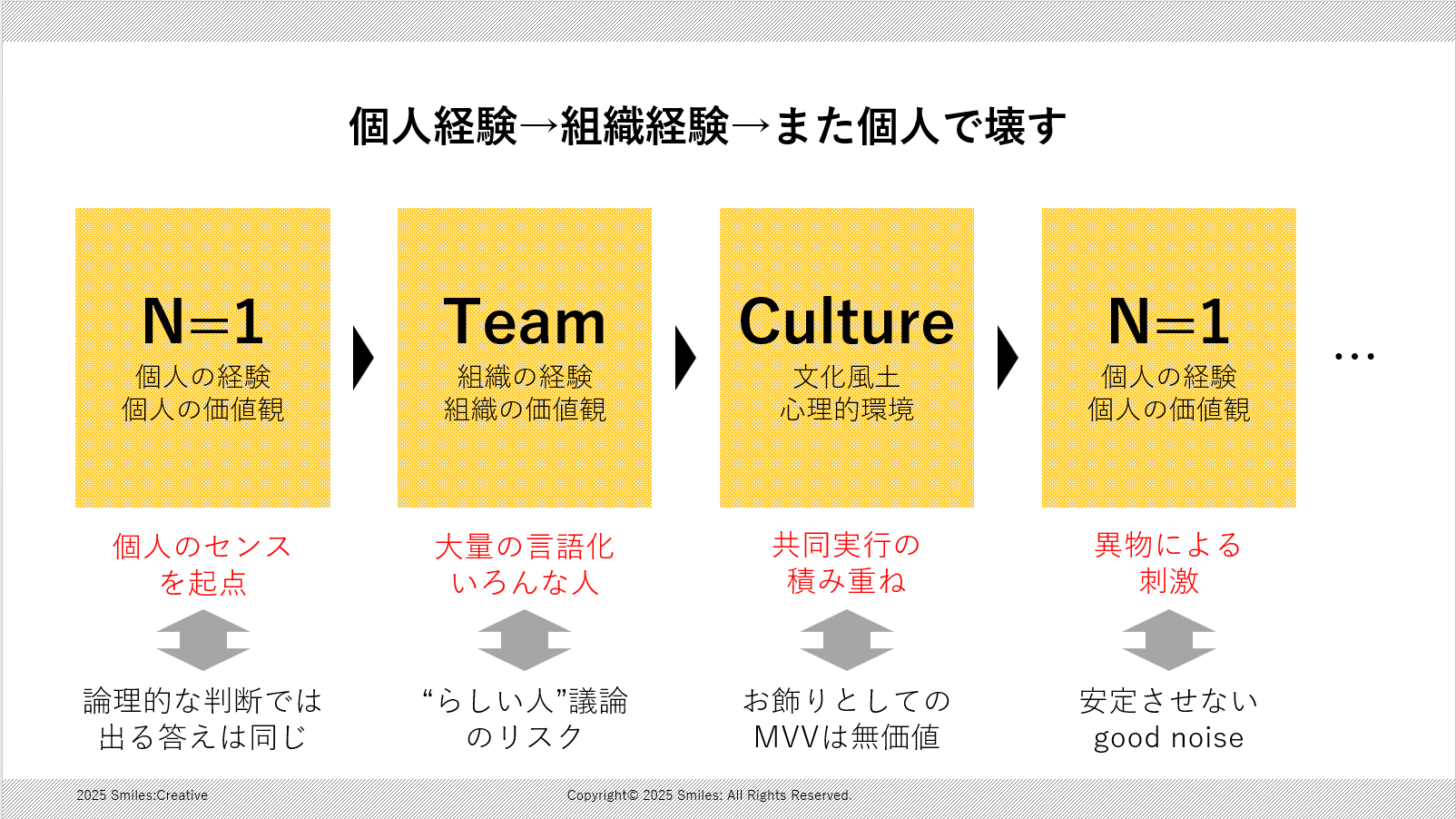

スマイルズも「誰にも似てない」(あ、これもNot to be )という矜持的な価値観がありますが、一方でらしさが固定化し、ウチらしい仕事とらしくない仕事、ウチらしい人とそうじゃない人といった、らしさの優劣や上下関係みたいなものが出来上がってくると、変な比較やマウントが生まれてちょっと居心地が悪くなりそうです。

そんなサインが見え隠れしたら、出来上がりつつある雰囲気や風土といったものを自ら壊し、新しい人材や案件、これまでと異なるプロセスや手法を積極的に取り入れ、組織を再構築していくプロセスが必要かもしれません。短期的に見れば、安定した状態を崩すことになるので、個々の不平不満、組織的アレルギー反応は避けられませんが、それによって新たな免疫獲得や筋力増強をはかるイメージでしょうか。

自分たちを発展させてくれるらしさは好ましいですが、らしさが檻や枷となり、自分たちを縛ってしまう時にはご注意を。

突然ですが、everybody goesの裏切り

日本を代表する4人組ロックバンドのミスターチルドレン(以下ミスチル)は、1993年発売の「CROSS ROAD」で注目を集め、94年には「innocent world」「Tomorrow never knows」という複数のラブソングで大ヒットを果たします。ドラマチックな世界観と力強さのあるメロディーがこの頃のミスチルらしさであり、完全にファンから期待されるものでありました。(テレビで音楽番組が全盛期。当時小学生だった私もその一人でした)

100人中の100人が「ミスチルは次もどんなラブソングで私たちを魅了してくれるのだろう…」という気持ちで、新曲を待っていた94年12月…リリースされたのは「everybody goes 〜秩序のない現代にドロップキック〜」。タイトル、イントロ、曲、歌詞、TV番組でのパフォーマンスすべてが、大いに裏切られました。(※令和コンプライアンス時代には、かなり刺激的な歌詞)

これまであんなに二人の「愛しさ」や「夢」を歌っていたのに、まるで別人のような棘のあるシニカルなフレーズ、終始遠慮ゼロの明け透けな歌詞たち。これらは一見社会風刺のように見えて、直近のミスチル自身にも向けられているようにも聴こえてきます。

コラムの主旨と外れてしまうので、これ以上語りませんが「とにかく全然ミスチルらしくない(悲涙)」その当時その瞬間はちょっとガッカリしてしまった、それはきっと私だけじゃなかったはずです。

everybody goesによる可能性の解放

しかし、このeverybody goesでらしさの自己破壊を行ったことが、その後のミスチルの期待値とファンの許容量を大幅に大きくしてくれたに違いありません。「マシンガンをぶっ放せ」の次に「Everything (It’s you)」、「ニシエヒガシエ」「終わりなき旅」と続いていくわけですが、もうこの時には、前と違う曲が出てくることへの違和感はなく、むしろ違いを心待ちにしている自分がいるわけです。

さらにその先のミスチルの発展は言わずもがな。らしさを自分たちで固定化せず、リスナーの失望や反発を承知でeverybody goesを世に出し、バンドの可能性を広げたミスチルと彼らのプロデュースチームは本当に素晴らしいと思います。(小学生の頃、ガッカリしてゴメンナサイ。今は everybody goes 大好きです)

イヤ&ナイは、らしさのヒント

自分の Not に則ってみる

らしさとは、うまく付き合うこと

らしさに束縛されないように

らしさができたら、らしさをこわす

変わることをこわがらないで

Not to be に則って、イヤもナイも自分そのもの

最後に、採用の告知です

26年新卒カイワイ採用 「スマイルズは辛いよ」

来年の新卒カイワイ採用の募集を開始しました。ここでも、こんな人はスマイルズに向いていない!?というナイ側の話を書いていますので、ご興味ある方はご一読の上、ご一考をお願い致します。

PROFILE

吉田 剛成(よしだ たけなり)

株式会社スマイルズ 取締役/CHRO

2008年スマイルズ入社。Soup Stock Tokyoでの店長業務、人事部採用担当を経て、2013年から2015年にかけては、スマイルズの交換留職で経済産業省クリエイティブ産業課へ出向。中小企業の海外展開事業や海外向け情報発信の立ち上げに参画。現在は外部案件のコンサルティング、企画・プロデュース、ワークショップなどを担当。取締役として組織づくりや事業企画にも関わる。時折ダジャレや韻をベースとしたコピーライティングも手掛ける。大きな声では言えないが姑息さを兼ね備えたプロジェクトマネジメント術にも定評がある。週末は息子のサッカークラブサポーターが趣味。